なまはげってなに?

秋田県の鬼のなまはげの意味とは「秋田県の伝統行事」

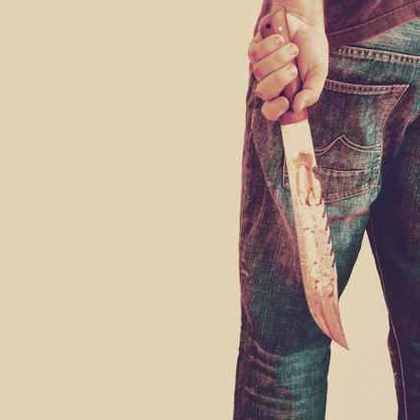

秋田県の鬼のなまはげの意味とは「秋田県の伝統行事」だということです。冬の季節になると、鬼の仮面をかぶったなまはげがテレビに出ているのを見たことがある人も多いかと思います。恐ろしい鬼の形相で藁でできた衣装を着て、包丁を振り回しているのがなまはげです。またその行事そのものをなまはげとも呼びます。

なまはげは秋田県が発祥となっている伝統行事であり、秋田県の中でも男鹿市、三種市、潟上市の一部の地域で行われています。秋田県でも、どこでも行われているわけではないのです。また現在は大晦日のみに行われる行事とされていて、その知名度と迫力から他県からの観覧者も多く、なまはげの時期は賑わいを見せます。

またなまはげは「男鹿のなまはげ」の名前で、国の重要無形民俗文化財として1978年に登録されています。国が指定する文化財として、これからも守っていくべき日本の(一部地域の)風習のひとつだと言えるでしょう。

秋田県の鬼のなまはげの意味とは「ナモミを取ってくれる存在」

秋田県の鬼のなまはげの意味とは「ナモミを取ってくれる存在」だということです。ナモミ、とはあまり聞き馴染みのない言葉ですよね。ナモミとは、赤くできてしまうカサブタのような低温火傷のことを指す方言です。雪国では冬の寒い季節になると、家の中で囲炉裏を焚いて暖かくして暖を取っていきます。

ですがあまり長い時間この囲炉裏に当たっていると、低温やけどとなりナモミができてしまうのです。そして「ナモミができている」ということは、なまはげにおいて「ナモミができてしまうほど囲炉裏に居座り続けていて、働かずにずっと家の中で怠けている」ということになります。このナモミを取ってくれるのがなまはげです。

つまりなまはげは「怠け者を叱って正してくれる」という存在なのです。ただしなまはげの歴史は非常に古いので諸説があります。とは言え、人間の心に巣食う怠惰な感情やマイナスの感情を取り除いてくれる、という意味ではほとんど共通していると言えます。

秋田県の鬼のなまはげの意味とは「子供や嫁に祝福を与える存在」

秋田県の鬼のなまはげの意味とは「子供や嫁に祝福を与える存在」だということです。なまはげは、ナモミを取って人を戒めてくれるだけの存在ではありません。その家に住む人々に祝福を与える神様としての側面を持つのです。この場合なまはげは「来訪神」として崇め奉られていて、家に来てもらえると家族が喜びます。

そしてこの場合、祝福を与える対象となるのは「小さな子供」や「その家に嫁いできたばかりのお嫁さん」が対象になることが多いです。この「祝福を与える」という行為そのものに対しても「ナモミ剥ぎ」と呼んでいたことがきっかけとなり、それが時間と共に訛っていって「なまはげ」という言葉になったと言われています。

なまはげはテレビでもよく子供を追い掛け回して泣かせてしまったりもしていますが、これは「その子供が幸せになるように」または「勤勉で真面目な子供になりますように」という願いが込められているのです。子供にとっては怖くてショックなことかもしれませんが、古くから現在まで残り続けている風習なのです。

POINT

なまはげは怖い見た目とは裏腹に良い神様!

なまはげは「ナモミ剥ぎ」が訛っていって現在に伝わったとされています。元々は人間の怠惰な部分を戒めて正してくれる神様であり、幸福の来訪神として崇められています。

なまはげの由来や起源3選

包丁などなまはげの由来や歴史や起源①漢からの伝承の説

包丁などなまはげの由来や歴史や起源の1つ目は、漢からの伝承の説です。なまはげは歴史が古いので色々な由来や起源があるのですが、この由来はそのうちの1つとなります。昔の中国の朝廷である漢の時代に、漢の武帝が秋田県の男鹿にやってきました。その目的は、不老不死の薬を探すためだったということです。

そしてその武帝は、自分の子分として鬼を5匹連れてきました。その鬼たちは1年に1度、小正月(現在の大晦日のなまはげの時代の前に、なまはげの行事があったと言われる1月の日)にだけ自由になることを許されました。その日に鬼たちが暴れまわって鬱憤を晴らしたことが、なまはげの由来となっているという説です。

包丁などなまはげの由来や歴史や起源②鬼が持つ包丁や桶の由来

包丁などなまはげの由来や歴史や起源の2つ目は、鬼が持つ包丁や桶の由来です。なまはげは登場する時に、手に包丁と桶を持っています。これには、最初に解説した「ナモミ」が深く関わります。なまはげは、その手に持った包丁を使うことでナモミをそぎ落とすと言われているのです。

そしてその削いだナモミを入れるのが、もう片方の手に持っている桶だと言われています。ちゃんと持ち帰る用の桶を持っているというのが、なんだか生々しくて少し怖く思えてしまいますね。リアリティを感じさせるアイテムこそが、なまはげの伝承をより身近に感じさせてくれるのかもしれません。

包丁などなまはげの由来や歴史や起源③修行中の僧侶が由来になった説

包丁などなまはげの由来や歴史や起源の3つ目は、修行中の僧侶が由来になった説です。なまはげがいる男鹿の本山である真山は、秋田県の中でも歴史の古い零場となっています。昔、そこで修行をしている僧侶が、時々お祈りをするために山の麓まで降りてきたのだそうです。

ですがあまりにも辛い修行と厳しい東北の環境のために、麓まで降りてきた僧侶たちはみんな険しく怖い顔をしていたと言います。その風貌や表情がまるで鬼のように見えたことから、山からなまはげが降りてくる伝説となって伝わったという由来の説があります。仏様や神様に近づくために顔が鬼になるのが皮肉かもしれませんね。

POINT

なまはげは歴史が深くてルーツにも諸説がある!

なまはげの歴史は非常に古いことから、様々な説が考えられます。また地域によって伝承のルーツも変わってくるので、自分で想像力を広げて楽しむことも大切だと言えるでしょう。

なまはげの他の日本の伝統3選とその由来!

他の日本の伝統や伝説やその由来①青森ねぶた祭り

他の日本の伝統や伝説やその由来の1つ目は、青森ねぶた祭りです。青森ねぶた祭りは、青森県青森市で8月2日から7日にかけて毎年開催される、夏のお祭りのことを指します。なまはげとおなじく、国の重要無形民族文化財に指定されています。巨大なねぶたのオブジェが町をパレードする大きなお祭りです。

ルーツとなっているのは、坂上田村麻呂(後の征夷大将軍)が戦の時に敵を油断させるために、笛や太鼓などを使って祭囃子を行ったことだとされています。立体的に作られた芸術性の高いねぶたが内側から照らされている姿はまさに荘厳であり、毎年全国各地から何百万人もの人たちがこの祭りを観賞しにやってきます。

他の日本の伝統や伝説やその由来②獅子舞

他の日本の伝統や伝説やその由来の2つ目は、獅子舞です。獅子舞は江戸時代から定着した伝統で、悪魔を払って幸せを呼び寄せる縁起物としての伝統があります。また獅子舞に頭を齧られた人は特に幸福になれるとして現在でも伝わっています。かつては16世紀初めに、飢餓などの厄を退けるために正月に舞ったことが発祥です。

他の日本の伝統や伝説やその由来③ニライカナイ

他の日本の伝統や伝説やその由来の3つ目は、ニライカナイです。ニライカナイは沖縄の一部で信仰されている神様のいる国のことを指します。広い海で囲まれた沖縄には、魚を始めとした海の恵みの恩恵が厚いです。かつては漂流物から文化を形成したという話もあります。

そんな「未知の恵みを授けてくれる国」があるとして、それをニライカナイと呼び「神様が住んでいる国」として崇め感謝する風習ができました。今でも沖縄では夏になると、ニライカナイから神様を呼び崇め奉る儀式や慣習が受け継がれています。

POINT

同じ国の中でも多様な信仰や伝統がある!

日本の伝統的な祭りや行事や伝説を知ることで、その地域に根付いている土着信仰やカルチャーを知ることができます。同じ国の中でも信仰や文化の多様性を感じられることは、とても興味深く面白いですよね。

なまはげについてもっと詳しくなろう!

いかがでしたか?なまはげの意味や歴史などについてご紹介しました。地方のお祭りや無形文化財は「なんとなくは知っている」ということはあっても、なかなか詳しく知る機会はありませんよね。ぜひこの機会に秋田県のなまはげに詳しくなってみましょう。古くから続く習慣を知ることは未来の文化のためにも役立つはずです。

またなまはげで有名な秋田県と言えば、女性が可愛いことでも有名ですよね。色白の秋田美人には多くの女性が憧れています。そしてそんな彼女達は方言もキュートであることが特徴です。告白の方言もとても可愛いのですよ!秋田県の方言を纏めた記事をご紹介しますので、今回の記事と併せてぜひお楽しみください!

商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。

商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。

KEYWORD

関連のキーワード

NEW

新着記事

RANKING

人気の記事